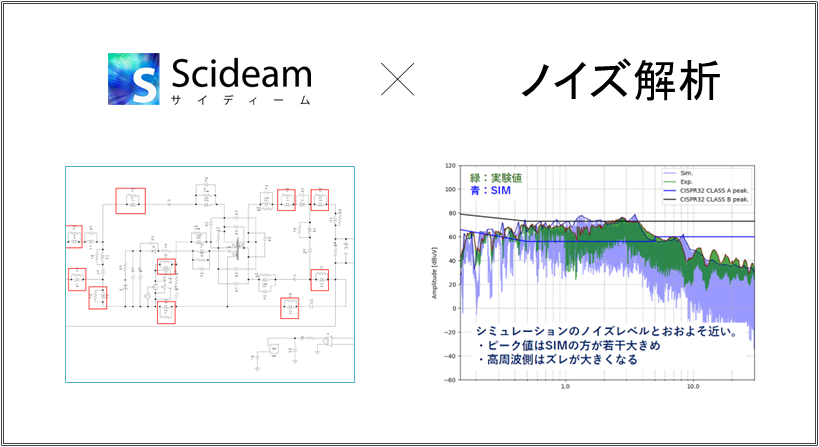

フロントローディング設計を実現するScideamによるノイズシミュレーション技術の紹介

2025年5月16日に開催された「パワエレフォーラム~開発ツールの最前線~」にて、名古屋大学 未来材料・システム研究所の米澤先生より、「パワーエレクトロニクスにおけるノイズ対策」についての講演が行われました。

近年、自動車の電動化や航空機の電動化が進む中で、ノイズ対策の重要性がこれまで以上に高まっています。

特に開発期間短縮が求められる現代においては、フロントローディングによる設計が製品の品質と開発効率の向上に不可欠です。

講演では、高速回路シミュレータScideamを活用したノイズシミュレーション手法を中心に、具体的な解析手順やポイントについて、実際の事例を交えながら詳しく解説されました。

本記事では当日、ご参加できなかった方やご興味のある方に向けて、講演内容のハイライトをご紹介いたします。

目次

パワーエレクトロニクスにおけるノイズ対策の

重要性

近年、自動車や航空機の電動化、電子機器の高密度化が進む中で、電磁干渉(EMI)対策の重要性は年々増しています。

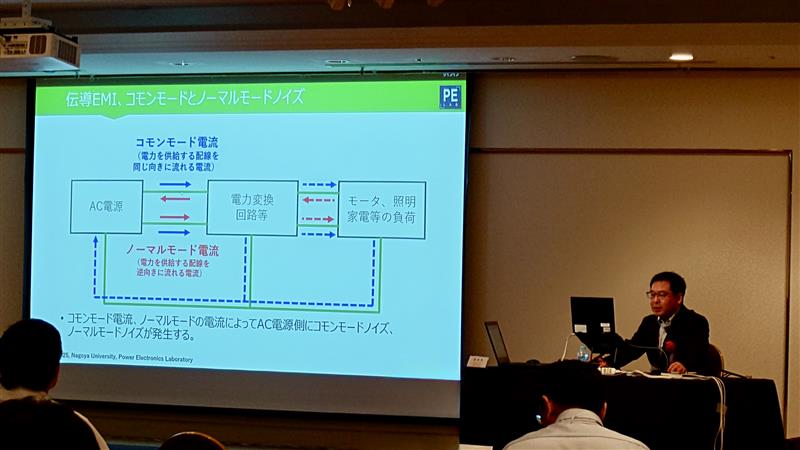

EMI対策は主に「伝導ノイズ」および「放射ノイズ」に対して行う必要があり、これらは解決することが難しい問題の一つです。

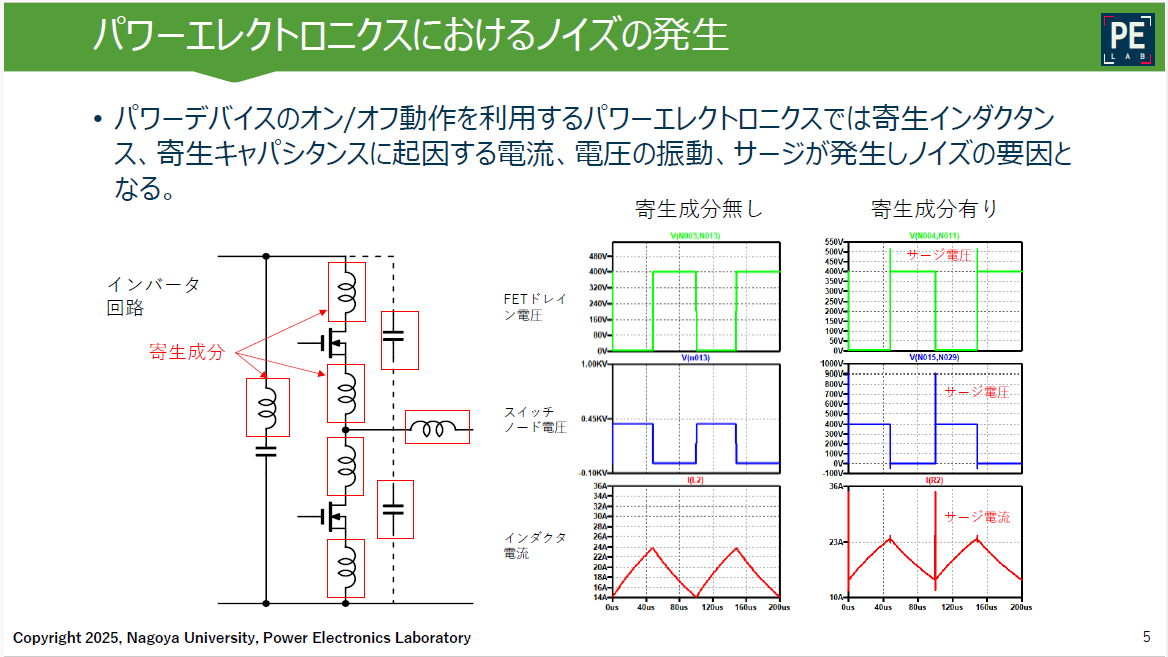

特にパワーエレクトロニクス分野においては、電力変換回路の中心であるスイッチング動作がノイズの発生原因となるため、注意深く設計する必要があります。

このようなノイズについて、発生のメカニズムと、コモンモードチョークなどの代表的なノイズ対策技術、そして、そのモデリング方法が重要です。

パワーエレクトロニクスのノイズ対策における

課題

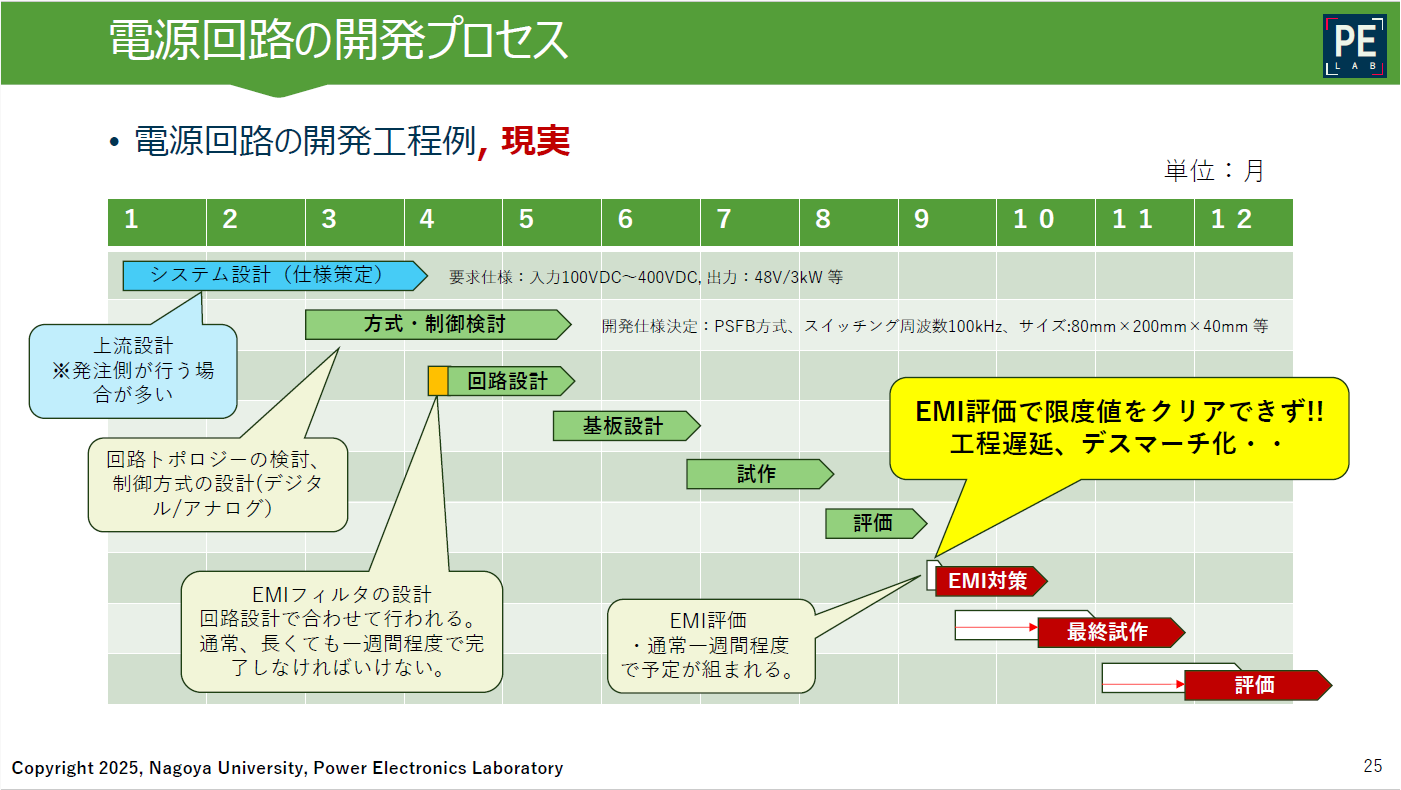

電源回路の開発プロセスにおいては、通常、回路設計とEMI対策の設計が並行して進められます。

しかし、最終段階でのEMI試験で規格値を超えるノイズが検出された場合、回路の再設計が必要となり、開発の遅延や工数の増加につながるリスクがあります。

こうしたリスクを防ぐには、設計初期段階からEMI対策を意識した「フロントローディングな設計」が不可欠です。

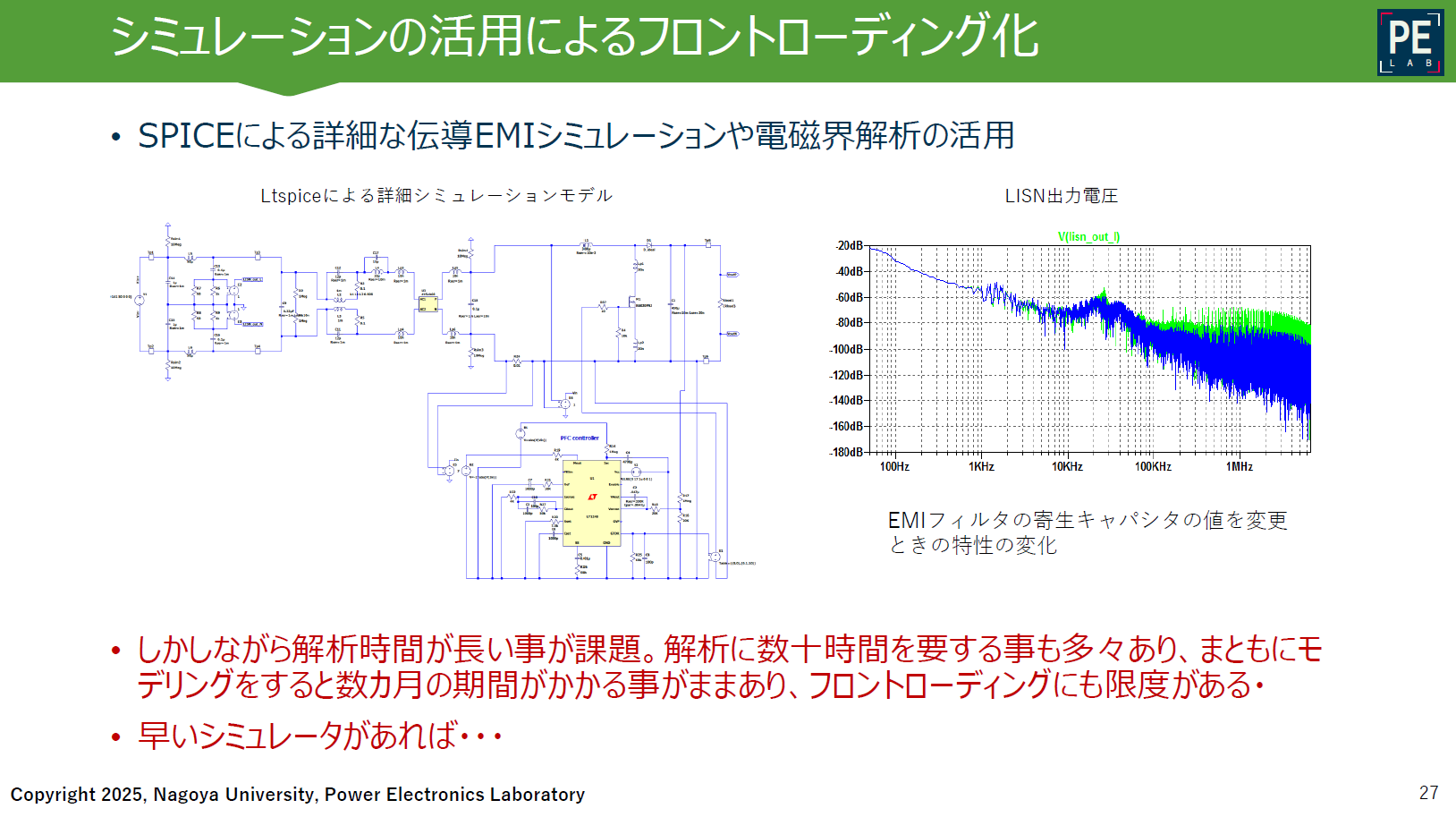

しかしながら、SPICEなどによる伝導EMIシミュレーションでは解析時間が長く、ときに数十時間を要することもあり、また、結果が収束せず徒労に終わることもあります。

このため、フロントローディングを行うにも現状では限界があるという状況でした。

Scideamを活用した高速EMI解析

この課題を解決する手段として、パワエレ向け高速回路シミュレータ「Scideam」を用いて伝導EMIシミュレーションに取り組みました。Scideamは、いわゆるSPICE系シミュレータに比べて数百倍の解析速度を誇り、設計初期段階から迅速なフィードバックが可能になります。

商用の交流電源を制御するフライバックコンバータを例に挙げ、伝導EMIシミュレーションを行いました。

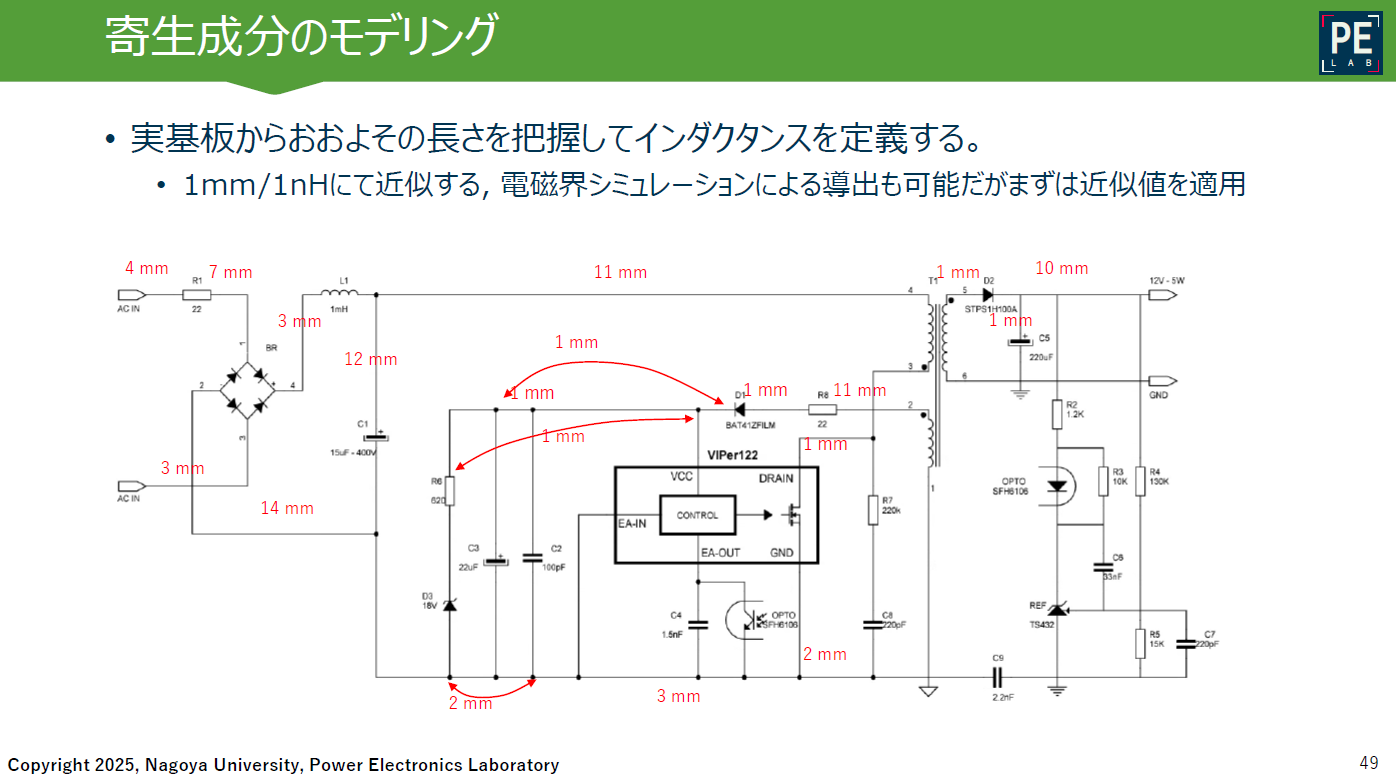

このとき、寄生成分の精密なモデリングを行う必要があり、実際の回路部品のモデリングや基板パターンから寄生成分を見積もっていきます。また、スイッチングを行うドライバICの周波数拡散機能もモデリングすることで、精度の高い結果を得ることができました。

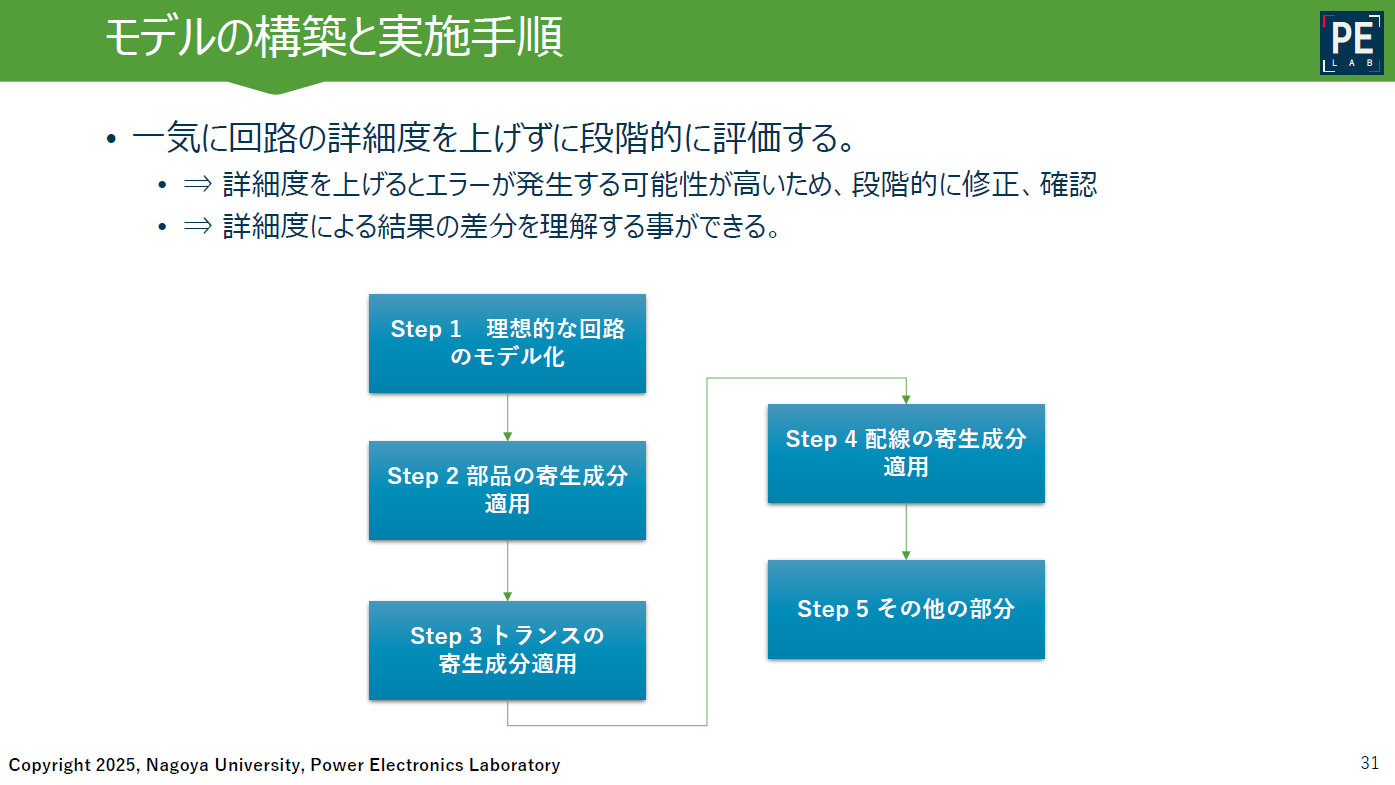

また、モデルの構築手順については、一気に回路の詳細度を上げずに段階的に評価する方法をお勧めします。

これにより、解析エラー発生の手戻りを少なくし、詳細度による差分の結果を理解しやすくすることが可能となります。

数十時間を数分で

Scideamによる解析とテクニック

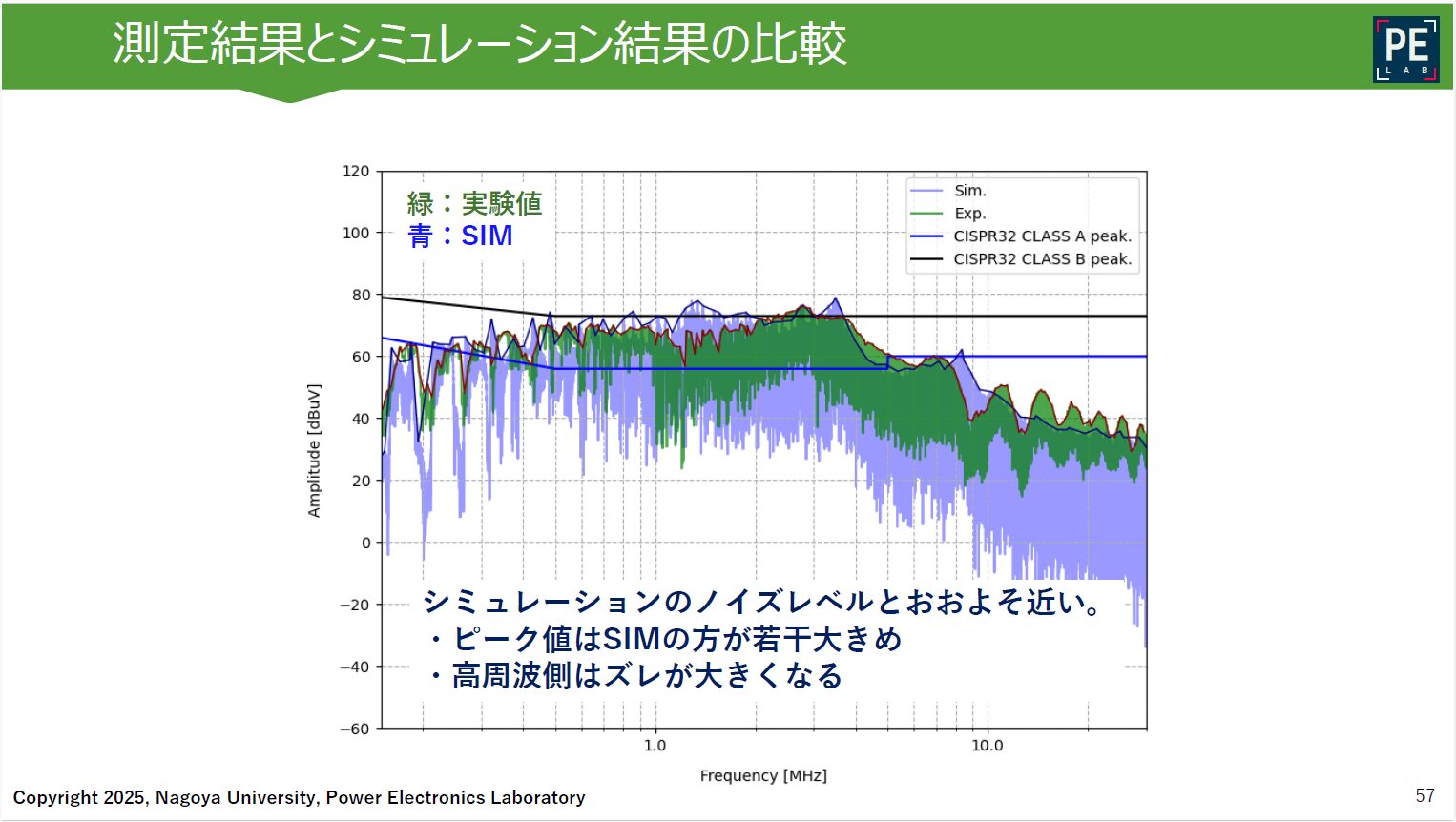

Scideamによる伝導EMIシミュレーション結果と実験値の比較から、おおよそ近い結果を得ることができました。

また、他のシミュレータで数十時間かかっていたシミュレーションが数分で終わるという非常に効果的な結果を得ることができました。

Scideamを用いたアプローチは、EMI対策のフロントローディングに対して効果的なアプローチであると考えています。

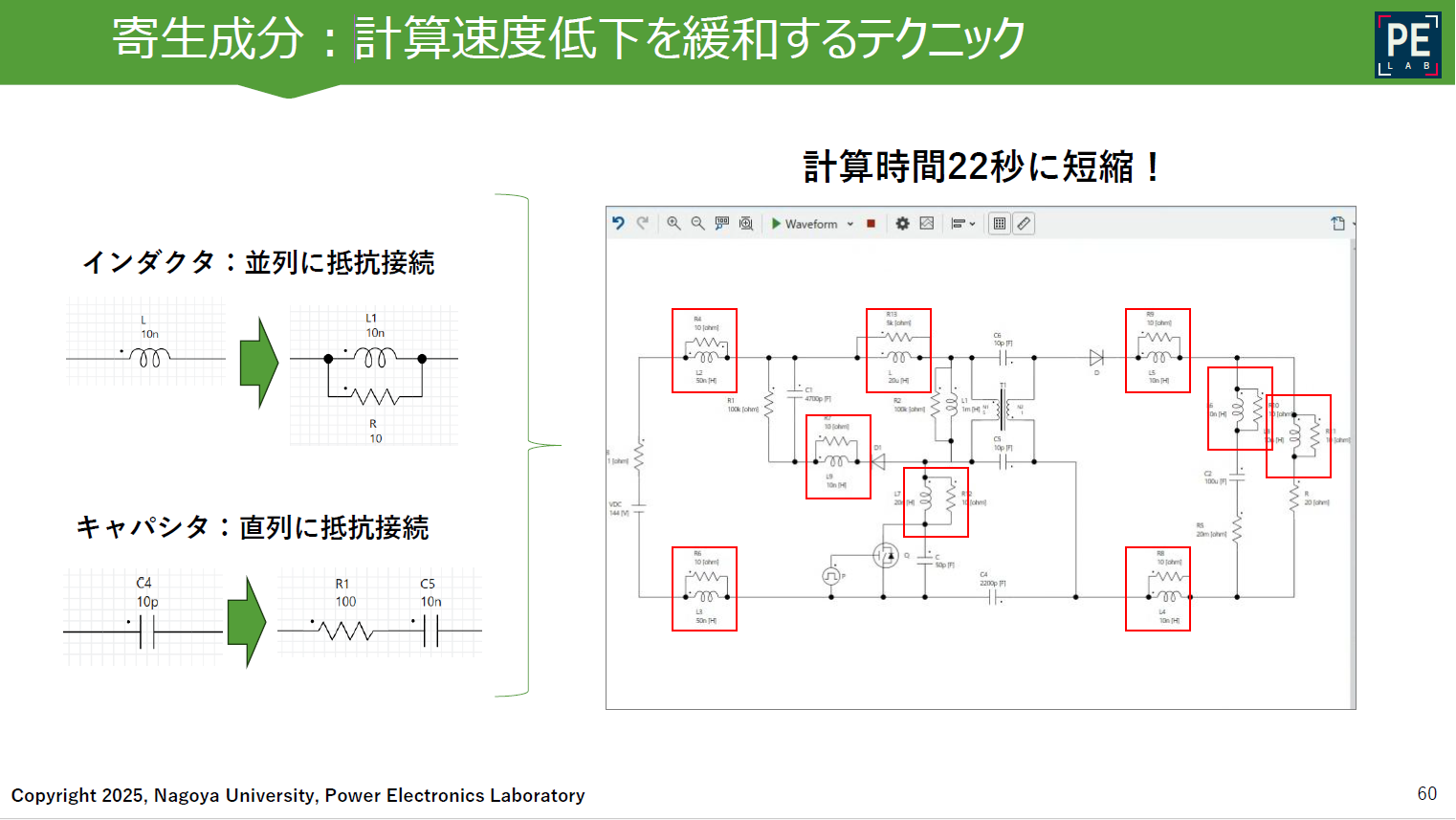

一方で、モデリングの方法によっては計算速度が低下するという課題も分かりました。

こうした課題に対応するためには、Lに並列抵抗を接続することやCに直列抵抗を接続することなどで計算速度の向上が可能であり、また、実際のインピーダンスもこれに近い値に設定しておくことで、実際のリンギング波形に近い結果を得ることが可能です。

まとめ

- ノイズシミュレーションの精度向上は、ツールの性能だけでなく設計者自身の知識とスキルも重要であると考えます。

特にノイズの伝搬経路に関する知識や、モデル化についてある程度の実験検証での知見が幅広く必要です。 - 今後ますます高度化する電源回路設計において、Scideamなどを用いたシミュレーション技術の活用とフロントローディングの推進が、EMI対策の鍵となると考えています。

編集後記

シミュレーションの適切な精度向上と、高速化のため、モデリングには様々な工夫をされており驚きました。

また、米澤先生の環境では、メモリ256GByteを搭載したPCを使用しているようです。

確かに、交流波形の解析を非常に高周波成分まで行う必要があるため、波形データの保持のために多くのメモリが必要ですが、こちらも驚きますね。

————————————————————————————————————————————————————————

本記事は、2025年5月16日に開催された「第18回 パワエレフォーラム」にて講演された名古屋大学 未来材料・システム研究所の米澤先生の発表内容を基にしており、一般社団法人パワーエレクトロニクス協会、米澤先生より許諾を得て掲載しております。

▼第18回 パワエレフォーラム詳細

https://pwel.jp/articles/640#k01

————————————————————————————————————————————————————————

▼関連投稿 -インタビュー記事ー